皆さまこんにちは。

今回は研究を実施するのはビジネスに近いと感じた件についてお伝えします。

研究をするときに研究依頼書を送付します。

私は病院の看護職を対象とした研究が多く、まず病院の看護部長さん宛に送らせていただきます。

病院に勤務する友達にきくと日々たくさんの研究依頼が届くそうです。

忙しい看護職の方々は「あ~またか」と思うことでしょう。

その中で、いかに私の研究依頼書を手に取り協力していただくことができるか?

ここを考えることが大事になります。

ビジネスでは、いかに商品を買ってもらえるか?ということを考え、あらゆる努力をします。

コンサートやイベントを開催する時は、どれだけ多くの方にチケットを買ってもらうか?

そのために努力するでしょう。

自分がなにものかを知っていただくことは大事です。

ここが研究とビジネスは似ていると感じたところです。

私はビジネスに興味をもち、本やラジオなどから情報を得ています。

そして、最初の研究の失敗も通じて、研究に必要だと感じたことをあげます。

1.プライドを捨て嫌われるのを覚悟で、どぶ板営業

小さい研究を実施した時のこと、100名くらいの協力者を獲得したいと思うと、そんなに多くの施設には発送しません。手間はかかってもまず看護部長さんにお電話をしました。(回収率が30%くらいの計算で何か所に依頼をするのか確認します。)最初の頃、嫌われたらいやだな~と思い、ここを怠ってしまいました。結果的に80名くらいしか回収できず分析が不十分になりました。

研究依頼の最初の関門は看護部長さんです。ただ書類を送るより、電話がした方が気にかけていただけます。早く該当部署に渡していただけるかもしれません。ここで、「うちはそういう研究は引き受けていません」といわれたら、そこには送付しないので余分なお金をかけずにすみます。

2.どんなメリットがあるかを伝える

次に、看護部長さんから病棟の看護師長さんに渡ります。そしてスタッフに紹介してもらいます。ここで大切になるのは、依頼書の文章です。自分が何をめざしているのか?この研究をすることで何がよくなるのか?を伝えることが大事です。

「研究者のための研究」に手間暇をかけてくれる人はいません。

ビジネスでは、製品を売る時に、この製品を使用することで顧客にどんなメリットがあるか?を伝えてお勧めすると思います。

研究も、研究結果が何をもたらすのか、研究者がどんな熱い思いで実施するのかを伝えることは大事です。

ラブレターのように熱い思いを伝えましょう。(これは助成金をいただく時の研究計画書も一緒です)。

ただ長すぎる文章は途中であきてしまい、読んでもらえません。自分がそうですから~。

内容が伝わっているかを同僚や現場の友達に確認してもらいましょう。

3.自分がなにものかを知らせる

有名人が有利なのは、氏名をきいただけで顧客が心を動かしてくれるところだと思います。何ものかわらない人は、まず話も聞いてもらえません。

研究者は、自分がどんな研究をしてきたのか?という商品(研究)を見せる、そしてどんな人かを知ってもらうことが大事だと感じました。

スーパーの野菜売り場に「私がつくりました」と顔写真がでているものがあります。あれを見るとなぜか親近感がわきます。そして、その写真が笑顔だとつい手に取ってしまいます。人間って面白いですね。

写真の掲示も、人間の心理をついた作戦だと感じています。

顔をみせることで信用が作れるのですね。

同じ製品、同じ価格の物をAさんとBさんの両方が売っていたとしたら、どちらの人から購入しますか?

Aさんはあなたが信頼している人です。Bさんはどちらでもない人です。

まちがいなくAさんから購入するのではないでしょうか?

まとめると、ビジネスも研究も信頼が必要だということです。

今回、科研の研究をすすめるにあたって、信頼をつくる努力を怠ってはいけない、と作戦を練りました。

研究協力者がいないと研究になりませんので、恥をかなぐり捨てどぶ板営業で臨みました。

このホームページも自分の信用を得る手段の一つとして作成しました。

自分が何ものかを知ってもらうためにブログも細々と続けてきました。

結果的に、想定していた人数の研究協力者が集まってくれました。

本当にありがたいことです。

皆さまが提供してくれた時間を無駄にしないよう研究結果をまとめていきます。

頑張ります!!渇!!

今日もブログをよんでいただきありがとうございます。

Profile

最新の投稿

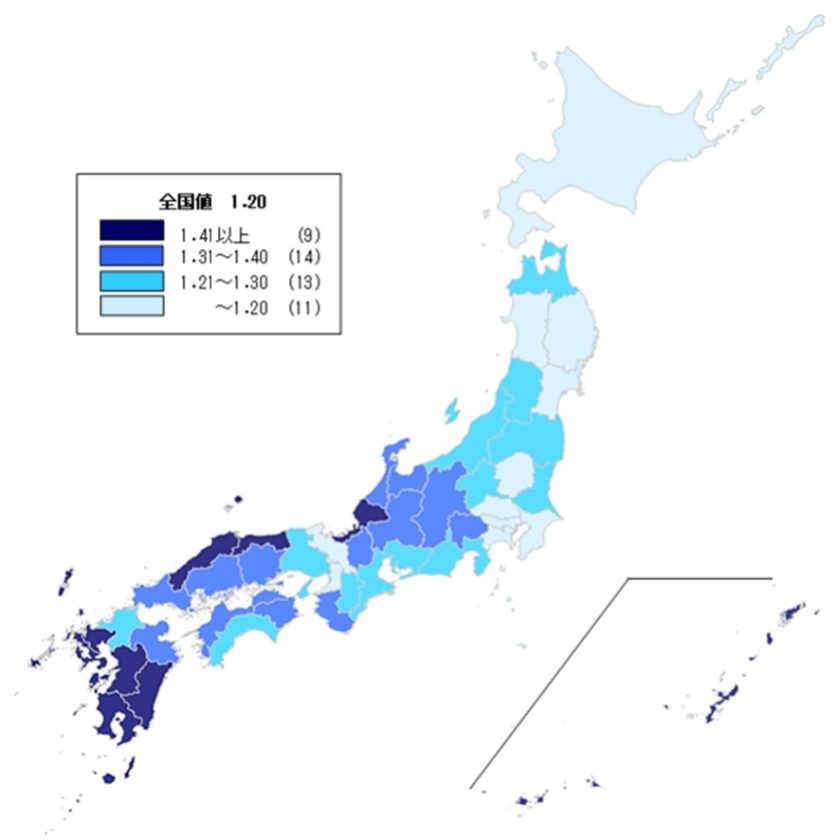

社会問題2024年6月7日人口動態調査発表、合計特殊出生率は↓

社会問題2024年6月7日人口動態調査発表、合計特殊出生率は↓  ブログ2024年6月1日AIって、なんかすごい!バーチャル空間で遊ぶ

ブログ2024年6月1日AIって、なんかすごい!バーチャル空間で遊ぶ ブログ2024年3月23日卒業はいつも嬉しさとさびしさが入り混じる

ブログ2024年3月23日卒業はいつも嬉しさとさびしさが入り混じる お金のこと2024年3月21日カードの支払いを延滞してしまいました

お金のこと2024年3月21日カードの支払いを延滞してしまいました